6/17。

ふう……ついに周回遅れになりましたが、まだ昨年の六月の記事です……気にしない気にしない……。

さて、「長崎神社」「金剛院」の参拝を終えて、結局歩いたんですよね……で、もちろん「鬼子母神」にも伺いましたが、今回の目的地は「大鳥神社」。

◯こちら===>>>

↑東京神社庁のHPです。

参道入口。

ここから神社までが結構あって、最初だまされたかと思いました。

鳥居と社標。

狛犬さん。

うむ、しゃちほこみたいにお尻をあげていらっしゃる……なかなか面白い造形。

巻き毛の意匠も、表現が面白いですね。

子狛犬さんもちらっと……かわいい……。

ええと……読めるか……。

「古来三杉稲荷大明神と称し、宇迦之御魂神を奉斎す。元日出町都電通りに鎮座し同方面の旧家総代として崇敬篤く、近時地元有志◼︎◼︎例大祭に参列報賽の誠を効せり。今般高速五号線の新設により社地◼︎地其用地となりたれば崇敬者の総意を以て大鳥神社に合併その境内神社として鎮祭せんとして工を進め茲に正遷座祭を奉仕す。(略)」(引用にあたって旧字をあらためた箇所あり/判読不能文字は■に置き替える)

境内社の「三杉稲荷神社」の由来だったようです(現地では気付かず)。

「三杉稲荷神社」。

その鳥居。

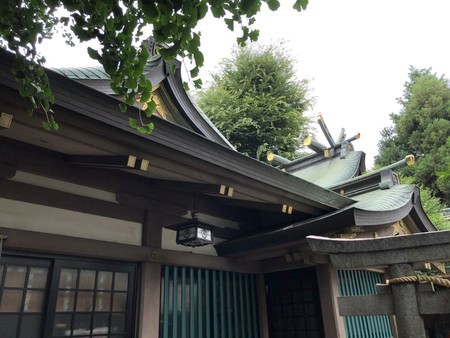

本殿。

どうやら「雑司が谷七福神」のうち「恵比寿」様となっているようで、割と新しめの「恵比寿」様が。

拝殿遠景。

記憶によると、何かのイベント(ハンドクラフト的な?)が行われていて、境内にブースが出ていたりしたので、そちらの写り込みを避けるために写真はあまりないです。

それでも狛犬さんには寄りましたが(蛙……?)。

社紋が巾着袋……。

手水鉢にも。

これで大根もあれば、「聖天」関係かな、と考えることもできますが、そもそも社紋の古さがわからないし、もし御祭神が(後述の通り)「日本武尊」だとするならば、火打石をいれていた袋、と考えることもできるわけで……ちょっと苦しいかな……。

これだけか……。

というわけで、とりあえず先ほどの東京神社庁のHPから、現在の御祭神は、

となっている、とのこと。

「三杉稲荷神社」と七福神の「恵比寿」様を除くと、主祭神は「日本武尊」ですね……まあ、「大鳥神社」ですから。

では、と。

◯こちら===>>>

大日本名所図会. 第2輯第5編 江戸名所図会 第3巻 - 国立国会図書館デジタルコレクション

↑『江戸名所図会』の「鬼子母神堂」のところから引用を(引用にあたって旧字をあらためた箇所あり/判読不能文字は■に置き替える)。

101コマです。

「鷺大明神(さぎだいみょうじん)祠 堂前左の方にあり。祭る神詳ならず。或は云ふ、出雲国神戸郡鷺村の鷺浦に鎮座し給ふ素盞嗚尊の妾女皐諦女なりといふ。此神は疱瘡の守護神にして、正徳の頃、松平羽州侯神告に依て是を勧請す。疱瘡寄願の輩、広前の小石を拾ひ得て、守護とす。例年八月朔日祭あり。また毎月朔日を以て縁日とす。」

◯こちら===>>>

「長崎神社」(東京都豊島区) - べにーのGinger Booker Club

↑「長崎神社」のところで引用した「十羅刹女」の中に、「皐諦」という神がおられまして、そちらが単独で祀られたということになっている……どうやら「十羅刹女」の中でも、「皐諦」はトップだと考えられていたようですので、そのことが関係しているのか……もちろん「鬼子母神」に勧請されたということなので、その娘である「十羅刹女」も祀られて不思議ではない、と。

「素盞嗚尊」と習合した「牛頭天王」は、ある意味で疫病神としては最強、もう全部の流行病をその身に受けているといっても過言ではないわけですが、「櫛名田比売命」が「鬼子母神」と習合したのがよくわからず……ああ、「牛頭天王」系の本がすぐに取り出せないのですよね……。

◯こちら===>>>

「雑司が谷鬼子母神」(再・補)「稲荷鬼王神社」(再) - べにーのGinger Booker Club

「鬼子母神」のところで、『新編武蔵風土記稿』の引用をしていたのですが、ここでは御祭神が「瓊瓊杵尊」になっていて謎……「瓊瓊杵尊」に疫病神としての属性が見当たらないのですよね……じゃあなんで今は「日本武尊」なのか、というと、これは神仏分離の際に、「鷺大明神」、つまり白鷺で、「日本武尊」を引っ張ってきたのではないかと思います。

「氷川神社」系の勢力といいますか、「大鳥」とか「鷲」とか「鷺」とかの、鳥の名前のつく神社の勢力が関東地方で広がっているので、それに引っ掛けて「日本武尊」にしたんじゃないかと思うのです……でも、元々は疱瘡神、それも出雲から直々にお招きしている……わりに、ちらっと調べてもその神社の存在がはっきりしない……疱瘡神にしても、「疱瘡神社」なんてたくさんあるわけで、それと一線を画す意味での「鷺大明神」だとすると、祭神を「日本武尊」にしちゃうのはどうなんでしょうね……まあ、実際のところは、「祭神詳らかならず」、なんでしょうけれども(「鬼子母神」の境内社だったのに「詳らかならず」というのも引っかかりますが……歴史というのはそこまで親切ではない、ということでしょうかね)。

江戸時代の、「鬼子母神」流行の余波、なんでしょうか(天台宗と日蓮宗の隆盛、とも言えるのかもです)。

いろいろと、調べてみたいことが残りました〜、出雲の勉強、したいなぁ……。

おまけ。

……キョンシー?