7/18。

「龍城神社」をあとにして、乙川沿いに東に向かうと、徒歩10分もせずに「菅生神社」に到着します。

○こちら===>>>

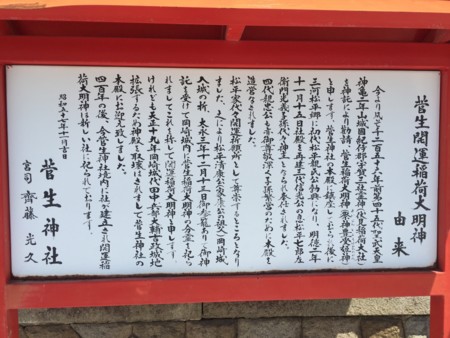

由緒書きが……残念。

さすがに読めないです(泣)。

遠景。

もひとつ遠景。

頭にツノなのか、宝珠なのか、を載せた狛犬さん。

台座の文字は「澤如時雨」、どのように読むのかはいろいろありそうですが「たくはじうのごとし」でしょうか。

検索していただけると、意味がある程度わかると思います(漢詩の一部です)。

三河は漢学が盛んだったのでしょうか(<盛んじゃないところは少なそうですけども)。

拝殿(幣殿?)は瓦葺きで平入、三間の中央が少しせり出して、両側に階段、というなかなか物珍しい造り(様式はよくわかりませんが)。

右手に見える立札に、御祭神が書かれています。

「天照大神」「豊受姫神」「須佐之男命」「菅原道真公」「徳川家康公」。

社殿右手の「慰霊社」があります。

いわゆる忠魂社、だと思われますが……協力者の内容が妙に昭和っぽくて、何か、レトロポップです。

こちらの社殿は、小さいながら彫刻なども豪華だったようです。

さらに奥に進むと、

東・南康生町の「秋葉神社」が。

この賽銭箱の形が流行ったんでしょうか。

隣に石鳥居がありまして、

神社の北側に出られます。

「寛永十五年(一六三八)岡崎城主本多伊勢守忠利が菅生神社本殿を修復した際に寄進したもので、以後歴代岡崎城主の崇敬厚く幕末にいたる。明治三十四年(一九〇一)社地の遷座にともない、石鳥居も移転された。

(略)

なお、柱表面の一部が剥離しているが、銘文は明確に読むことができる。

(左柱)「奉造立牛頭天王石之鳥居/寛永十五戌寅年仲冬吉日良辰仰冀」

(右柱)「武明長興此柱礎斉堅固矣/従五位下本多伊勢守藤原忠利敬白」(以下略)」

なんと、こちらには移転してこられたのですね(調べてない)。

鳥居の銘文に「牛頭天王」とあります。

神社内の「牛頭天王」なのか、いっときは「牛頭天王」だったのか。

裏の石鳥居近くから本殿。

本殿も瓦葺き、というところが近世のものですね。

境内に戻りまして、参道右手に「開運稲荷大明神」。

実はこちらの由緒はちゃんと読めるんですよね……。

「菅生開運稲荷大明神 由来

今より凡そ千二百五十六年前第四十五代聖武天皇神亀二年山城國紀伊郡宇賀三社霊神(伏見稲荷大社)を神託により勧請、菅生稲荷大明神(祭神豊受姫神)と申します。菅生神社の本殿に鎮座しておられ後に三河松平郷に初代松平親氏公勃興になり、明徳二年十一月十五日社殿を再建三代信光公の息子松平七郎左衛門光義子孫代々神主となられ奉仕されました。

四代親忠公も亦御尊敬深く子孫繁営のために本殿を造営なされました。

松平家代々開運祈願所として尊崇するところとなりました。之により松平清康公(家康公の祖父)岡崎城入城の折、大永三年十二月十三日御参籠ありて御神託を受けて岡崎城内に菅生稲荷大明神の分霊を祀られましてこれを称して開運稲荷大明神と申します。けれども天正十九年岡崎城代田中兵部大輔吉政城地拡張するため神殿を取壊はされまして菅生神社の本殿にお迎え致しました。

四百年の後、今菅生神社境内に社が建立され開運稲荷大明神は新しい社に祀られております。」

……今ひとつ、ぴんとこない案内です。

ああ、元々「菅生神社」の本殿に「菅生稲荷大明神」は祀られていたのですが、「松平清康」が岡崎城に「開運稲荷大明神」を分霊してお祀り、ところが「田中吉政」が城を拡張したので、「菅生神社」にお戻りになり、今は別に社殿が建立されている、と。

なんて読解力のない脳みそなのか……。

社殿隣の巨木と。

うーん、もっと遠景を撮影しておけばよかったな……。

これは西側の入り口です。

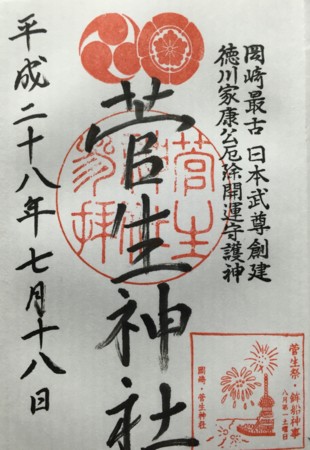

御朱印。

木瓜の神紋で、少なくとも「牛頭天王」がいらっしゃることはわかるわけですね。

箱庭みたいにまとまった、なんとなく可愛らしい趣のある神社でございます。

静かで落ち着きました。

続いては、ナビ任せで行ってみたいと思います〜。