6/17。

池袋からしばらく歩いて(といっても、結構あった気がしますが……)、やっとこさ「長崎神社」に到着。

◯こちら===>>>

↑東京神社庁さんのHP(いい仕事だ……愛知県神社庁さんも頑張ってくだされ……)。

鳥居。

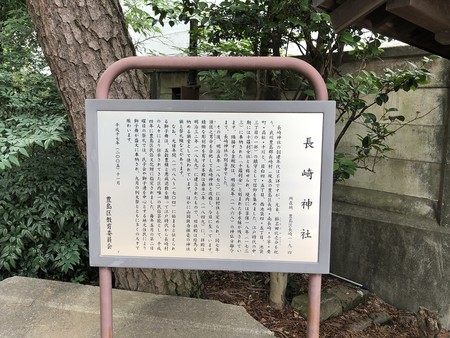

「長崎神社

長崎神社の創建年代は不詳ですが、元来、櫛名田比売命を祀り、武州豊島郡長崎村(現在の豊島区長崎・南長崎・千早・要町・高松・千川と、目白四・五丁目、西池袋四・五丁目、池袋三丁目の一部)の鎮守として信仰を集めました。江戸時代の中期には十羅刹女社とも称せられ、境内には享保十八年(一七三三)に奉納された「十羅刹女」と刻まれた手水鉢が残されています。隣接する金剛院は、明治元年(一八六八)の神仏分離令まで、長崎神社の別当寺でした。

その後、明治五年(一八七二)には村社と定められ、同七年須佐之男命を合祀して長崎神社と改称し、今日に至っています。精緻な彫刻物を有する本殿は嘉永二年(一八四九)に、拝殿は明治三二年(一八九九)に建立されたもので、旧社殿は絵馬を納める額堂として使われています。ほかに山岡鉄舟揮毫の神社額と祭礼幟などがあります。(以下略)」

ふうむ、「十羅刹女」と……。

扁額……これは山岡鉄舟揮毫ではないと思います。

参道。

なかなかの敷地を誇っております。

狛犬さん。

溶けちゃった……わけではないと思います。

幾星霜風雨にさらされて……それでも残っておられるのに感謝、ですね。

そして、獅子山も。

鳥居。

こちらが山岡鉄舟揮毫……ではないと思いますが(?)。

両部鳥居(四脚鳥居)、でしょうか……真言宗が別当のようなので、さもありなん、というところか。

脚の向こうに、かつての石鳥居の基部と思われるものが……となると、もともと両部鳥居ではなかったか……。

いきなり、境内社の「小柳稲荷神社」へ。

おキツネさまが、屋根の狛犬さんっぽくて、飛んでます。

ちらりと覗く本殿。

こういうの、なんていうんでしたっけ……。

本殿向かって左側でした。

拝殿。

瓦の装飾がよろしいかと。

拝殿正面。

巴。

木鼻の狛犬さん。

こちらはなんだったか……。

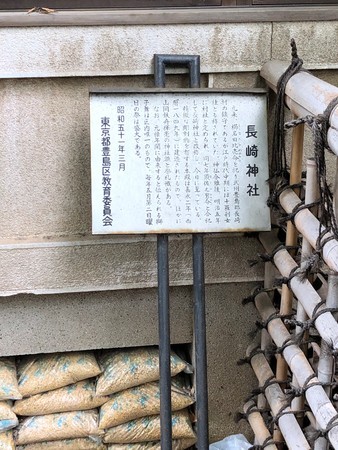

打ち捨てられた感じの案内板。

拝殿向かって左からの遠景。

こちらが、案内板にあった額堂でしょうか……バケツの並びが……。

こちら、火消しの役割を書いた額、のようです……なかなか面白い。

狛犬さん。

「十羅刹女」の手水鉢。

ポンプ。

参道から、拝殿遠景。

絵になる……。

御朱印は……いただけたのかと思うのですが、神職さんがいらっしゃらなかったのか……あまり記憶しておりません。

さて。

◯こちら===>>>

大日本地誌大系. 第5巻 風土記稿1 - 国立国会図書館デジタルコレクション

↑今回も『新編武蔵風土記稿』より(引用にあたって旧字をあらためた箇所あり/判読不能文字は■に置き替える)。

139コマです。

「十羅刹女 金剛院持」

……うむ、まあ、致し方ないな……『江戸名所図会』も探してみたのですが、残念ながら見つからず……ただ、板橋辺りの記事に「十羅刹女祠」とか「十羅刹女宮」とかありましたので、江戸ではあちこちに見られたのではないか、と思われます。

「法華経陀羅尼品に説く、法華経を守護する鬼神。尼藍婆(にらんば)・毘藍婆・曲歯・華歯・黒歯・多髪・無厭足・持瓔珞・皐諦・奪一切衆生精気の10で、天台・日蓮両宗で信仰され、儀軌には法華経十羅刹法(略)があり、蓮華三昧経(法華経を密教的に解説した偽経、以下略)や孔雀経に説くが異説が多い。(以下略)」(p354)

という感じです。

『日本の神様読み解き事典』

という本でも項目があり、そこでは他の名前も記されていますが、漢訳されたときの意訳と音訳、誤伝でこうなった、みたいな感じを受けます。

「『法華経』第十、総持品には、「時に一魅あり、有結縛と名づけ、また離結と名づけ、また施積と名づけ、また施華と名づけ、また施黒と名づけ、また被髪と名づけ、また無著と名づけ、また持華と名づけ、また何所と名づけ、また取一切精と名づく。仏所に往詣し、鬼子母と諸子と倶なり。」とある。」(p363)

どうも、天台宗、日蓮宗系で尊崇されたようで(『法華経』の守護神なので)、

「日蓮宗の開祖・立正大師日蓮上人は、『日女品供養』で、「十羅刹女と申すは十人の大鬼神女、四天下の一切の鬼神の母なり。又十羅刹女の母あり、鬼子母神是也。鬼のならひとて人を食す。人に三十六物あり。所謂糞と尿と唾と肉と血と皮と骨と五臓と六腑と髪と毛と気と命等なり。而るに下品の鬼神は糞等を食し、中品の鬼神は骨等を食す。上品の鬼神は精気を食す。此十羅刹女は上品の鬼神として精気を食す。疫病の大鬼神なり。鬼神に二あり。一には善鬼、二には悪鬼なり。善鬼は法華経の怨を食す。悪鬼は法華経の行者を食す」と書き残している。」(p363)

という感じに「日蓮」上人は考えていたようです……まあ解釈は人の数だけありますから。

で、案内板に、「元来、櫛名田比売命を祀り」とあるのですが、あんまり「櫛名田比売命」を単独でお祀りしている神社ってないと思うのですよね……関東独自の事情として、「氷川神社」の勢力が非常に大きく、そこではもちろんお祀りされております。

で、なぜ「十羅刹女」なのか……「須佐之男命」といったら、かつては「牛頭天王」と習合しており、「櫛名田比売命」もその妻の「婆利采女」と習合、「八王子」も日本神話の五男三女神と「牛頭天王」と「婆利采女」の子である八柱の天王が習合……どこにも「十羅刹女」の出番がない、しかしなぜか、「須佐之男命」の娘が「十羅刹女」だ、という伝承があったりする、と。

「日蓮」上人としては、「疫病の大鬼神」と考えている、と。

疫病神つながりとして、「須佐之男命」と「十羅刹女」がつながるのはまあ、わからないでもない。

しかし、嫁さんの立場も、「八王子」の立場もない……と、ここで「氷川神社」なのかな、と。

「牛頭天王社」でも、「八坂社」(祇園系)でも、「津島社」でもなく、「氷川神社」として尊崇されていた一大勢力が、女神信仰を取り入れる際に、「婆利采女」=「櫛名田比売命」を持ってくるのは差別化が図れない、というところで「十羅刹女」に白羽の矢が立ったのかな、と。

江戸では天台宗がかなりの勢力だったでしょうし、日蓮宗も強かったことでしょうから、『法華経』を信仰する人たちに説教しやすくなりますし。

しかし、「須佐之男命」の妻が十人います、というのはなかなか(いや、実際には複数いるんですけれど)説明しづらいので、御子神にした、ということなのかな。

まあ、わかりませんけれど。

この、関東(武蔵、相模)での「氷川神社」系の独特さ、というのも勉強してみたいところですね。

時間がない。

というわけで、次はお隣「金剛院」です。