さてさて。

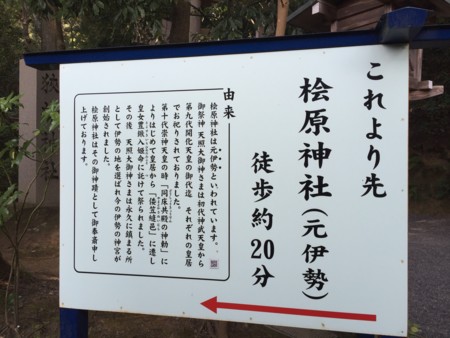

どうやら徒歩で20分らしい「桧原神社」へ向かいます。

「由来

桧原神社は元伊勢といわれています。

御祭神 天照大御神さまは初代神武天皇から第九代開化天皇の御代迄 それぞれの皇居でお祀りされておりました。

第十代崇神天皇の時「同床共殿の神勅」によりはじめて皇居から「倭笠縫邑」に遷し皇女豊鍬入姫命に託けて祭られました。

その後 天照大御神さまは永久に鎮まる所として伊勢の地を選ばれ今の伊勢の神宮が創始されました。

桧原神社はその御神蹟として御奉斎申し上げております。」

↑の崇神条に、

「六年に、百姓流離へぬ。或いは背叛くもの有り。其の勢、徳を以て治めむこと難し。是を以て、晨に興き夕までに惕りて、神祇に請罪る。是より先に、天照大神・倭大国魂、二の神を、天皇の大殿の内に並祭る。然して其の神の勢を畏りて、共に住みたまふに安からず。故、天照大神を以ては、豊鍬入姫命に託けてまつりて、倭の笠縫邑に祭る。仍りて磯堅城の神籬(略)を立つ。亦、日本大国魂神を以ては、渟名城入姫命に託けて祭らしむ。然るに、渟名城入姫。髪落ち休痩みて祭ること能はず。」

という記事があります。

「是より先に、天照大神・倭大国魂、二の神を、天皇の大殿の内に並祭る。然して其の神の勢を畏りて、共に住みたまふに安からず。故、天照大神を以ては、豊鍬入姫命に託けてまつりて、倭の笠縫邑に祭る。仍りて磯堅城の神籬(略)を立つ。」ということで、それまでは天皇(大王)の住居にあった「天照大神」と「倭大国魂」の二柱の神を、その神威の凄まじさに住居から遠ざけることにしたんですね。

……ん、何か引っかかる……ま、いいか。

○こちら===>>>

伊勢妄想3 - べにーのGinger Booker Club

↑過去記事の「伊勢妄想3」でも妄想していますが、それはもう放射能汚染レベルの神威(祟り)じゃないのか、と。

だから「磯堅城の神籬」という、いかにも頑丈そうなものを立てなければならなかったのではないか、と。

ま、妄想ですから。

ちなみに、↑の岩波書店『日本書紀』の注によれば、「笠縫邑」の場所として、

としていますので、論争があり、決着はついているのかいないのか、とりあえず三輪山付近なら文句もあるまいって感じでしょうか。

「市杵島姫神社」を裏から見てみました。

はい、島ですね。

で、これが「山の辺の道」です……あれ、思ってたのと違う。

もうちょっとこう、舗装とか……。

そりゃ日本最古の道ですからね……。

あ、これが「狭井川」でしたか……川を写真に撮るのを忘れているし……。

「貴船神社

御例祭 五月初卯日

(御由緒)

御祭神は生命の根源である水の神で、雨水を司られます。また縁結びの神としても信仰され、夫婦円満・恋愛成就の御利益があるとされています。

神社の古い記録に、ご本社の大神祭(卯の日神事)の時には、必ずこの神社にもお供えを上げて祝詞を奏上したとあり、丁重に祀られてきました。」

うーん、「狭井川」からは少し離れているなぁ……。

で、この先にですね、

こういうものがありまして。

↑の真ん中あたりの赤い屋根が御社です。

丸い池の真ん中あたりに御社があって、↑これはその奥です。

どちらの御社も島ですし、弁天様でも「八大龍神」でもぴったりではあるのですが、どうも由来がよくわからない場所のようです。

弁天様=「市杵島姫」だとすると、「狭井神社」の近くにすでにありますし。

この池自体も新しいのか昔からあるのか。

教派神道系の一つなのかな、とも思うのですが、それにしては神仏習合が露骨なので首をかしげます。

うーん……ただ、池が昔からあるのであれば、近くの「貴船神社」に「淤加美神」を祀っていることとの関連が考えられます。

神仏分離に反対した人たちが、「大神神社」の摂社から独立して団体を作ったのではないでしょうか。

人生の先輩の諸氏がたくさん歩いておられましたが、申し訳なくもばしばし抜かせていただきまして、なんか広いところに出ました。

「玄寶玄賓庵」ってなんでしょう?

「玄寶玄賓庵

ここは玄寶玄賓僧都が隠棲していた庵で、ここには重要文化財の木像不動明王座像が伝わっています。謡曲で有名な「三輪」は玄寶玄賓と三輪明神の物語を題材にしたものです。

玄寶玄賓は弘仁九年(818年)になくなりました。」

……あっさり。

「玄寶僧都」って誰だろう……あ、字が違う、「玄賓」だ(申し訳ありません……)。

(実は写真を撮影したのは帰り道でして、とにかく急いで「桧原神社」まで行こうと思っていたので)

どなたかの墓石でしょうか。

「玄賓庵」を越えると、道が険しいです……。

もうちょっと……と思っていると、にぎやかな子供達の声が。

幼稚園なのか保育園なのか、どうやら「桧原神社」から「大神神社」まで、「山の辺の道」をハイキングに出かけるようで。

うーむ、古都に住む特権かぁ……。

ともかく、着きましたよ「桧原神社」。

正面の道を撮影してみました。

現代でこうなのですから、当時はさぞ山深かったことでしょう。

遠景。

青々。

「(元伊勢)桧原神社と豊鍬入姫宮の御由緒

大神神社の摂社「桧原神社」は、天照大御神を、末社の「豊鍬入姫宮」(向かって左の建物)は崇神天皇の皇女、豊鍬入姫命をお祀りしています。

第十代崇神天皇の御代まで、皇祖である天照大御神は宮中にて「同床共殿」でお祀りされていました。同天皇の六年初めて皇女、豊鍬入姫命(初代の斎主)に託され宮中を離れ、この「倭笠縫邑」に「磯城神籬」を立ててお祀りされました。その神蹟は実にこの桧原の地であり、大御神の伊勢御遷幸の後もその御蹟を尊崇し、桧原神社として大御神を引き続きお祀りしてきました。そのことより、この地を今に「元伊勢」と呼んでいます。桧原神社はまた日原社とも称し、古来社頭の規模などは本社である大神神社と同じく、三ツ鳥居を有していることが室町時代以来の古図に明らかであります。

萬葉集には「三輪の桧原」とうたわれ山の辺の道の歌枕となり、西につづく桧原台地は大和国中を一望できる景勝の地であり、麓の茅原・芝には「笠縫」の古称が残っています。

また「茅原」は、日本書紀崇神天皇七年条の「神浅茅原」の地とされています。更に西方の箸中には、豊鍬入姫命の御陵と伝える「ホケノ山古墳(内行花文鏡出土・社蔵)」があります。」

こちらが「檜原神社」。

これが「三ツ鳥居」です。

「豊鍬入姫宮」。

創始されたのは「昭和六十一年」ということで、伊勢の「倭姫神社」より新しいですね。

どうしてまた急に……。

こちらは明治天皇第七皇女である北白川房子様の歌碑です。

あちこちに歌碑が置かれているようです。

大和を囲む山々との関係性が一目でわかってなかなかいい看板ですね。

しかし、本当に、三輪はまる1日コースだったなぁ……結構なスピードで歩いてきたので、所要時間は15分くらいだったと思うんですが、これからまたあの道を戻るんですよね……。

御朱印をいただき、少し休んで水分補給して、覚悟を決めて戻ります……。

ふう……あのお子達はきっと元気いっぱいなんだろうな……。