さて。

せっかく周回遅れを逃れられそうだったのですが、諸々の事情で更新が遅れております……。

11/3(まだ2017年の、です)。

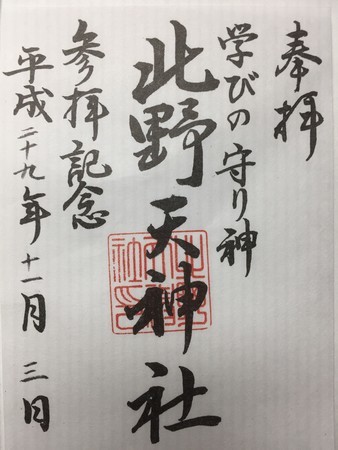

江南市をちょっとぶらぶらの旅をしておりまして、駅の近くの「北野天神社」にたどり着きました〜。

◯こちら===>>>

社標より、筆のオブジェが目立っている、という。

参道入り口。

おっと、定書が石に刻まれていて、ちょっと珍し。

思いの外参道が長い……。

太鼓橋は、渡ること能わず、でした。

右手の鳥居は、先ほどのとは別です。

蕃塀があります。

ほいっと。

ああ、やはり百度石は蕃塀の手前にあることが多いのですか……まあ、参道入り口まで戻ってのお百度は大変だろうから……でもそれでいいのでしょうか……まあいいか。

拝殿正面。

狛筆……?

あ、小さい牛さんもいる。

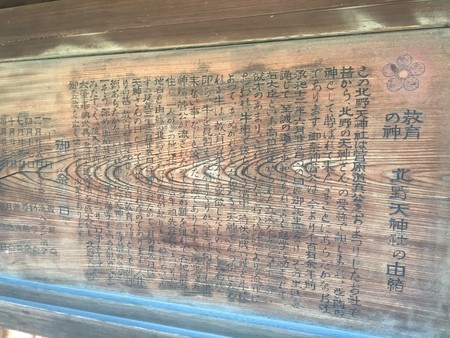

「北野天神社の由緒

(略)この北野天神は、菅公が流されたので、子が難を逃れて各地に散住し、一人がこの地に住つき、后年祖先(菅公)まつりし、地名を由縁の北野と名づけたのが起りといわれています、延㐂三年二月廿五日昇神されたので、月の廿五日は、天神さんの日として言伝へられたのであります。(略)」

略した部分は、「菅原道真」公の略記と、「天神様」のご加護について、でしたので。

「延㐂」って「延喜」のことだと思うのですが……違ったりして。

拝殿向かって右手より。

牛さん発見。

ずずい、と近づいてみました。

瓦葺き、新しい社殿ですね。

これは多分、裏手に回る途中で見えた本殿だと思います。

銅葺きで、赤銅色は珍しい……あ、銅じゃないですね多分。

おっと、珍しく「二宮金次郎」さん……まあ、「天神様」にはふさわしいといいますか。

「願かけ牛之宮」、という、確か牛さんがいらっしゃったような……違ったかな……先客がお見えになったのでスルーしました(……と思い込んでいましたが、写真を見ると誰もいなさそうですね……謎)。

灯篭。

鳥居、の一部。

「鳥居の謂

この旧鳥居は、稲木庄北野村庄屋堀尾為右衛門と惣氏子中の寄進願いにより、尾張藩御抱犬山御石工縣半右衛門により享和元年酉九月吉日(一八〇一年)に建造されたものであり、ここに一部を永久保存し、北野天神社の社宝となす。

(略)

北野天神社創建 承應二年(一六五四年)」

向かって左手、社務所の前辺りからの拝殿、本殿。

日光が……氏神、とか明神、太神といった言葉が見られますので、小祠だったのかな、と(神仏分離か戦後に集めたのだと思われます)。

岩。

「岩の謂

この岩は以前郷裏の畠中にあったもので惜昔は其処に寺があってその門先の岩だと云われ附近を岩石と呼びその岩にお詣りするとおこりが落ると敬まわれ草鞋やローソクがたへず供へられていた岩で当地の区画整理(昭和十年)の折、道路にかかり境内に移されたものである。」

岩がおこりを落とすと……で、ローソクはまだしも草鞋ってことは、足の神様なんでしょうかね……そもそもいつの頃なのかがわからないので、なんとも言えません。

おっと、天神筆のオブジェの裏には、「東風吹かば……」です。

なんだか中途半端な感じですが……以上です。

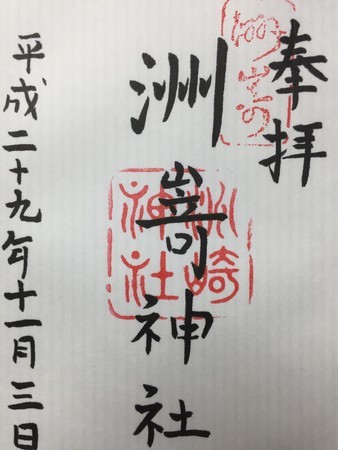

御朱印。

さて。

◯こちら===>>>

↑一応、『尾張国地名考』を引いてみます(引用にあたって旧字をあらためた箇所あり/判読不能文字は■に置き替える)。

138コマの丹羽郡のところに「北野村」があるのですが、「春日井郡に同名あり」となっているので、106コマのそちらを。

「下之郷村 支村一 野田

中之郷村 知多郡に同名あり

北野村 丹羽郡に同名あり【瀧川弘美曰】此三ヶ村並であり北野は北の郷の間違なるべし是もとは一郷にして疑らくは地名を失ひたるものなるべし

北野村に菅原天神の宮あり 【正生考】総て今北野或は天満などいへる村々に菅原天神を祭らぬ所なし 是は地名によりて後世菅神を斎奉りしものなるべし 後世鎌倉以来の流行事なるべし」

……うん、まあ、なんでしょう、「神様が先か、地名が先か」って話で……。

日本でも有数の大人気流行神、もはや定着してしまったので流行神だったことすら忘れられた、「菅原道真」公。

浄瑠璃の演目『菅原伝授手習鑑』にもなっています。

史実の部分と、伝説の部分(公の祟りにより仇敵が死んだ云々)がいい感じでミックスされて、日本人の判官贔屓に見事にマッチした、ということでしょうか。

うーむ、「太宰府天満宮」も「北野天満宮」も行ったことないんですよねそういえば……。

「菅原道眞」公自身についてもよく知らないな……勉強せねば……。

というわけで、ちょっと江南市をぶらぶらしてみました〜。

※おまけ。

名古屋市は大須の「三輪神社」に出かけたのですが、久々に「洲崎神社」にもご参拝。