1/9。

「菟足神社(うたりじんじゃ)」です。

◯こちら===>>>

「豊川進雄神社」からナビ通りに進んだのですが、いまいち地形がいまいちよくわからない……一度、駐車場の入り口を通り過ぎて、慌てて引き返しました。

正面鳥居。

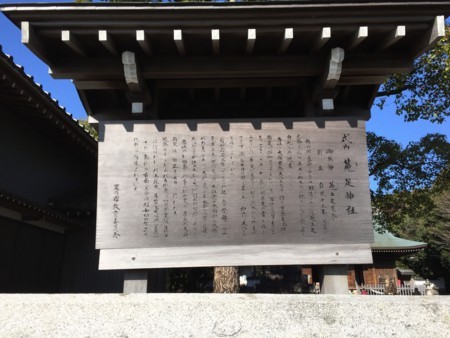

由緒書。

「式内 菟足神社

御祭神 菟上足尼命

創立 白鳳十五年(六八六)

穂の国(東三河の古名)の国造であられた菟上足尼命は、初め平井の柏木浜に祀られたが、間もなく当地に御遷座になった。

当社の大般若経五八五巻は、國の重要文化財に指定(昭和三六年)されている。僧研意智の書(一一七六〜一一七九)であるが、長い間弁慶の書と伝えられていた。(弁慶が東下りのおり洪水のため渡航できず、滞在七日の間に書き上げ神前に奉納したと信じられていた)。

なお応安三年(一三七〇)の銘のある梵鐘(昭和三九年文化財指定)は、本社前の水田から発掘されたものであり、当時は今の手水舎の位置に鐘楼があったことが江戸末期の参河名所図絵に出ている。

当社のお田祭の行事(昭和二九年県無形文化財指定)は旧正月七日に行われる。

風祭りとして知られる例祭は、四月第二土曜日曜日に行なわれ、打上花火、手筒花火は特に名高い

すた 祭礼の古面(五面)は昭和四〇年県文化財に指定されている。」

最後のところは、字が消えてしまっているのか、私にはこうとしか読めませんでした。

豊川は花火が盛んなんですね……あちらもあげればこちらも、という感じで、競い合うように盛んになったのでしょうか。

元祖はやはり、「豊川進雄神社」なのでしょうか。

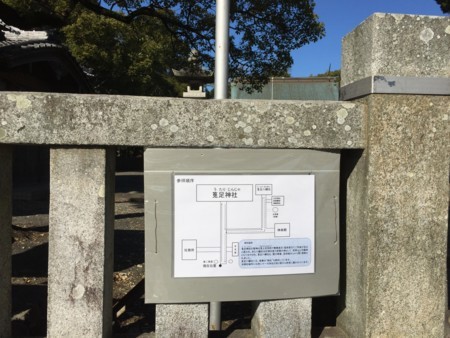

境内図。

ちょっと小高いところにある神社なのですが、そのためか最初の鳥居が社殿の正面にはありません。

高田崇史式によれば、「参道が曲がっているので、多分怨霊」ですが……さてどうでしょうか。

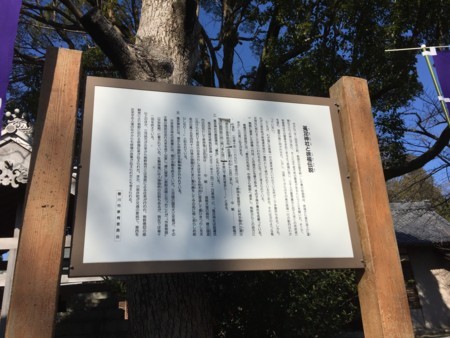

「菟足神社と徐福伝説」。

なんですと……もうこの時点で、お腹いっぱいな感じです。

とりあえず今回は、徐福伝説は置いておきます(興味のある方は、写真を拡大してくださいね)。

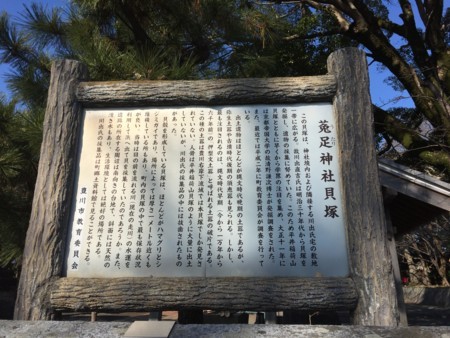

「菟足神社貝塚」。

なるほど、歴史の古い神社の多くが水辺にある、という話もありますので、この場所が聖地となっていた歴史はかなり遡れるのかもしれません。

が、考古学は範疇外ですもので、こちらも興味のある方はお読みください。

賽銭箱にウサギの紋と、ちょこんとウサギ。

◯こちら===>>>

「三尾神社」〜近江めぐり〜 - べにーのGinger Booker Club

ウサギの紋といえば、滋賀の「三尾神社」を思い出します。

何かしらつながりがあるのかしら……。

「家康の制札」。

ちょっと字が小さいので、拡大しても読めないかもです。

「菟足八幡社」の……扉。

境内摂社。

「津島」「金比羅」「山住」。

忠魂碑。

こちら、案内板にあった、大般若経を収めた……経堂とは言いづらい、倉庫、でしょうか。

拝殿。

うーん……緑青に赤錆が……風情というよりは、ちょっと寂れて見えてしまいます……修復できないものか。

狛犬さんたら、

狛犬さん。

こちらも随分、錆びを受けているような……。

本殿をちらりと。

神楽殿。

石灯籠。

ウサギさんがいます。

こちらにも。

ウサギさん。

見辛いですが。

遠景。

石畳も錆びにやられてますか……。

こちら、鳥居を出たところから南側を向いて撮影。

ちょっと小高いのがわかっていただけるかと。

全景。

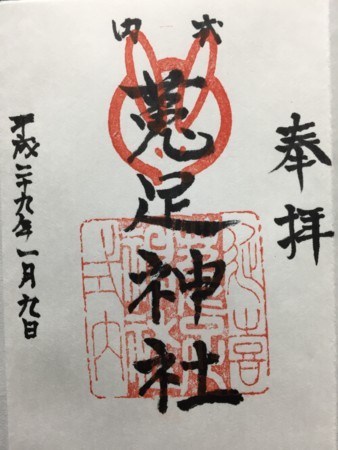

御朱印。

たまたま神職さんに遭遇し、いただきました。

ウサギの図案化が可愛らしい。

さて、引用などは次回に〜。